Jahrhundertfund: 1.500 Jahre alter christlicher Behälter

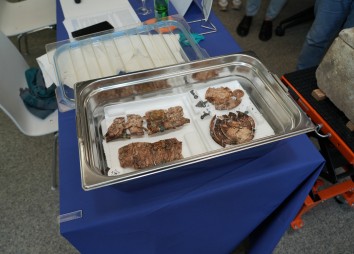

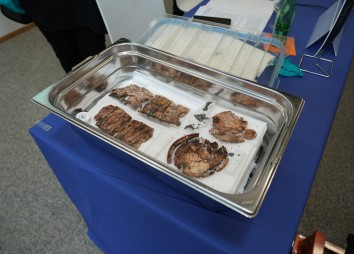

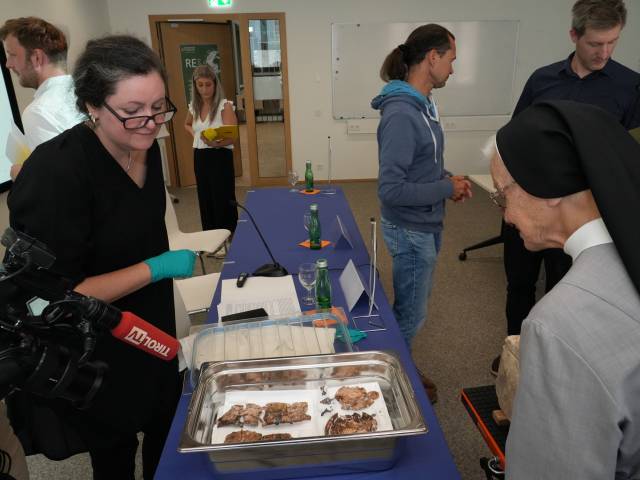

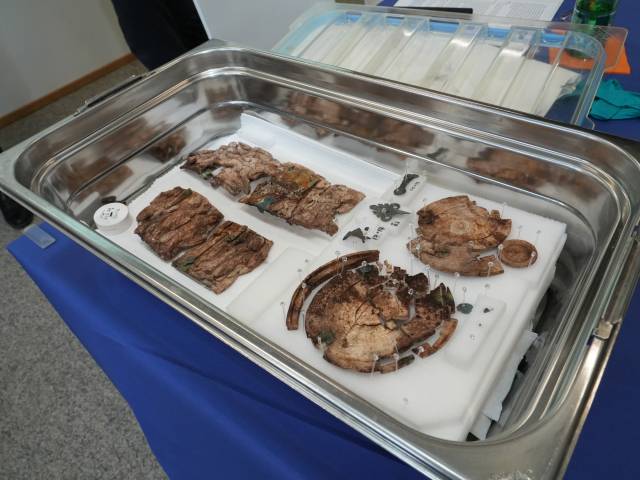

Es sind die Reste einer Pyxis aus Elfenbein, die am Dienstagvormittag erstmals Vertreter:innen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Etwa 1.500 Jahre haben diese aufwändig verzierten Teile einer “Dose”, in der ursprünglich möglicherweise eine Reliquie aufbewahrt wurde, in einem 27 Kilogramm schweren Marmorbehälter geruht. Vor knapp zwei Jahren wurde dieser von einem Forscher:innenteam der Universität Innsbruck um den Archäologen Gerald Grabherr in einer frühchristlichen Kirche auf dem Burgbichl in der Kärntner Gemeinde Irschen entdeckt. “Weltweit wissen wir von circa 40 derartiger Elfenbeindosen, bei Grabungen ist meines Wissens eine solche zuletzt vor inzwischen rund 100 Jahren gefunden worden – die wenigen Pyxiden, die es gibt, sind entweder in Domschätzen erhalten oder in Museen ausgestellt“, schätzte Grabherr und weiter: “So ein Glück haben nur ganz, ganz wenige Archäologen in ihrem Leben!”

Die Pyxis hat einen Innendurchmesser von ca. 7 Zentimetern und ist in fünf Teile zerbrochen. Ihre Seite wurde aufwändig geschnitzt und zeigt Szenen, die die Expert:innen verschiedenen biblischen Geschehnissen zuordnen. Sie zeigt an einem Ende eine Figur am Fuß eines Berges – der dargestellte Mann wendet den Blick ab, über ihm ragt eine Hand aus dem Himmel, die etwas zwischen die Arme dieser Person legt. „Das ist die typische Darstellung der Übergabe der Gesetze an Moses am Berg Sinai, der Beginn des Bundes zwischen Gott und den Menschen aus dem Alten Testament“, sagt Grabherr. Am Ende sieht man einen Mann auf einem Wagen, vor den zwei Pferde gespannt sind – und auch hier zieht eine aus Wolken kommende Hand diese Figur in den Himmel. „Wir vermuten hier eine Darstellung der Himmelfahrt Christi, die Vollendung des Bundes mit Gott. Typisch für die Spätantike und damit zu unserer Pyxis passend ist die Darstellung von Szenen aus dem Alten Testament und ihre Verbindung mit Szenen aus dem Neuen Testament; vor allem die Darstellung der Himmelfahrt Christi mit einer sogenannten Biga, einem Zweigespann, ist aber sehr besonders und bisher nicht bekannt.“

Rechts die Übergabe der zehn Gebote, Links möglicherweise die Himmelfahrt - in beiden Fällen ist die Hand Gottes zu sehen.

Aufgrund der Art, wie die Überreste im mit einem Kreuz verzierten Steinblock lagen, vermuten die Archäolog:innen, dass die Elfenbeinpyxis schon in der Spätantike zerbrochen wurde und ihrerseits dann als Berührungsreliquie im Altar der Seitenkapelle “bestattet” wurde. Ein Hinweis darauf ist auch, dass einige der passenden Metallbeschläge außerhalb des Blocks gefunden wurden. Die hohe Feuchtigkeit der Umgebung hatte dem Elfenbein stark zugesetzt, was eine langwierige, vorsichtige Trocknungsphase vor den weiteren wissenschaftlichen Untersuchungen notwendig gemacht hatte, wie Ulrike Töchterle, Leiterin der Restaurierungswerkstatt in Innsbruck, erklärt. Da die größeren Teile verformt sind, kann die Pyxis nicht in den Originalzustand versetzt werden. Das Forschungsteam arbeitet aber an einer 3D-Rekonstruktion.

Naturwissenschaftliche Suche nach Ursprungsorten

Weitere laufende Untersuchungen konzentrieren sich auf die Herkunft der Bestandteile, so Töchterle: „Zum einen ist noch eine exakte Herkunftsbestimmung des Marmors ausständig, und mittels Stabilisotopie-Untersuchungen wollen wir auch die Herkunft des Elfenbeins bzw. des Elefanten bestimmen. Auch metallische Bestandteile – die Scharniere der Pyxis waren aus Metall gefertigt – werden noch näher bestimmt, genauso der Kleber, der für das Elfenbein verwendet wurde.“ Und nicht zuletzt wurden auch Holzteile in der Marmorkiste gefunden, vermutlich Teile des Verschlusses der Pyxis – nicht völlig ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich ist, dass es sich dabei doch noch um eine Reliquie handeln könnte.

Über den Fundort

Irschen ist eine Gemeinde im Kärntner Drautal. Archäolog:innen der Universität Innsbruck arbeiten hier seit 2016. Sie stießen dabei auf eine spätantike Höhensiedlung. Gerald Grabherr beschreibt: „Gegen Ende des römischen Reichs wurden die Zeiten unsicherer, vor allem in den Randprovinzen des Reichs, also auch dem Gebiet des heutigen Österreichs. Deshalb gründen die Bewohner:innen ab etwa dem 4. Jahrhundert zunehmend Siedlungen auf Hügeln, die sich besser verteidigen lassen, und verlassen den Talboden.“ Die Siedlung wurde um das Jahr 610 verlassen, als unweit von ihr die Schlacht von Aguntum geschlagen wurde. Nach dieser verdrängten die siegreichen Slawen den christlichen Glauben vorübergehend.

Hier wäre ein Youtube video

Inhalte von externen Medien werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf externe Inhalte keiner manuellen Zustimmung mehr.